उज्जयिनी के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्वसेन थे और उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाठ भर्तृहरि को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तृहरि धर्म और नीतिशास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्तृहरि की दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया पिंगला से। पिंगला बहुत सुंदर थीं और इसी वजह से राजा भर्तृहरि उस पर अत्यधिक मोहित थे और उस पर अंधा विश्वास करते थे।

राजा भर्तृहरि पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। राजा भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर-सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा भर्तृहरि को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी।

उनके जाने के बाद राजा भर्तृहरि ने अमरफल को एक टक देखा, उन्हें अपनी पत्नी से विशेष प्रेम था, इसलिए उन्होंने वह अमरफल रानी को दे दिया और उसे फल की विशेषता भी बता दी। लेकिन अफसोस! उस सुन्दर रानी का विशेष लगाव तो नगर के एक कोतवाल से था। इसलिए रानी ने वह अमरफल कोतवाल को दे दिया और उस फल की विशेषता से अवगत कराते हुए कहा कि तुम इसे खा लेना, ताकि तुम्हारा यौवन और जोश मेरे काम आता रहे। इस अद्भुत अमरफल को लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला, तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन-दौलत के लिए झूठ-मूठ ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है, इसलिए यह फल खाकर मैं भी क्या करूंगा। कोतवाल ने सोचा कि इसे मैं अपनी परम मित्र राजनर्तकी को दे देता हूं, वह कभी मेरी कोई बात नहीं टालती और मुझ पर कुर्बान रहती है। अगर वह युवा रहेगी, तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी और मुझे भी। उसने वह अमरफल अपनी उस नर्तकी मित्र को दे दिया। राज नर्तकी ने कोई उत्तर नहीं दिया और अमरफल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख यह पापी जीवन लंबा जीना चाहेगा। मैं अब जैसी हूं, वैसी ही ठीक हूं। लेकिन हमारे राज्य का राजा बहुत अच्छा है। धर्मात्मा है, देश की प्रजा के हित के लिए उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा भर्तृहरि से मिलने का समय लिया और एकांत में उस अमरफल की विशेषता सुना कर उसे राजा भर्तृहरि को दे दिया और कहा, ‘महाराज! आप इसे खा लेना क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए अनमोल है।’ राजा भर्तृहरि फल को देखते ही पहचान गए और सन्न रह गए।

गहन पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई, तो राजा भर्तृहरि को उसी क्षण अपने राजपाट सहित रानियों से विरक्ति हो गयी। इस संसार की मायामोह को त्याग कर भर्तृहरि वैरागी हो गए और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए। उसके बाद ही उन्होंने वहीं वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उससे पहले अपने शासनकाल में वे श्रृंगार शतक और नीति शतक नामक दो संस्कृत काव्य लिख चुके थे। इन तीन काव्य शतकों के अलावा व्याकरण शास्त्र का परम प्रसिद्ध ग्रन्थ वाक्यपदीय भी उनके महान पाण्डित्य का परिचायक है। वह शब्द विद्या के मौलिक आचार्य थे। शब्द शास्त्र ब्रह्मा का साक्षात् रुप है। अतएव वे शिवभक्त होने के साथ-साथ ब्रह्म रूपी शब्दभक्त भी थे। योगीजन शब्द ब्रह्म से तादात्म्य हो जाने को ही मोक्ष मानते हैं। भर्तृहरि शब्द ब्रह्म के योगी थे। उनका वैराग्य दर्शन परमात्मा के साक्षात्कार का पर्याय है। इनका एक लोक प्रचलित नाम बाबा गोपीचन्द भरथरी भी है।

गहन पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई, तो राजा भर्तृहरि को उसी क्षण अपने राजपाट सहित रानियों से विरक्ति हो गयी। इस संसार की मायामोह को त्याग कर भर्तृहरि वैरागी हो गए और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए। उसके बाद ही उन्होंने वहीं वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उससे पहले अपने शासनकाल में वे श्रृंगार शतक और नीति शतक नामक दो संस्कृत काव्य लिख चुके थे। इन तीन काव्य शतकों के अलावा व्याकरण शास्त्र का परम प्रसिद्ध ग्रन्थ वाक्यपदीय भी उनके महान पाण्डित्य का परिचायक है। वह शब्द विद्या के मौलिक आचार्य थे। शब्द शास्त्र ब्रह्मा का साक्षात् रुप है। अतएव वे शिवभक्त होने के साथ-साथ ब्रह्म रूपी शब्दभक्त भी थे। योगीजन शब्द ब्रह्म से तादात्म्य हो जाने को ही मोक्ष मानते हैं। भर्तृहरि शब्द ब्रह्म के योगी थे। उनका वैराग्य दर्शन परमात्मा के साक्षात्कार का पर्याय है। इनका एक लोक प्रचलित नाम बाबा गोपीचन्द भरथरी भी है।

भर्तृहरि संस्कृत मुक्तक काव्य परम्परा के अग्रणी कवि हैं। इन्हीं तीन शतकों के कारण उन्हें एक सफल और उत्तम कवि माना जाता है। इनकी भाषा सरल, मनोरम, मधुर और प्रवाहमयी है। भावाभिव्यक्ति इतनी सशक्त है कि वह पाठक के हृदय और मन दोनों को प्रभावित करती है। उनके शतकों में छन्दों की विविधता है। भाव और विषय के अनुकूल छन्द का प्रयोग, विषय के अनुरुप उदाहरण आदि से उनकी सूक्तियां जन-जन में प्रचलित रही हैं और समय-समय पर जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रही हैं।

राजा भर्तृहरि का अन्तिम समय राजस्थान में बीता। उनकी समाधि अलवर राज्य के एक सघन वन में आज भी विद्यमान है।

समय या काल वह है जो परिवर्तन की क्रिया को आगे बढ़ाता है। समय में वह शक्ति है जो विभाजन करता है , समय स्वयं ही विभाजक है , जैसे भूत , वर्तमान और भविष्य। इससे समय की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती। इन तीनों विभाजनों में इतना सार्मथ्य है कि वे किसी चीज की व्याख्या कर सकें।

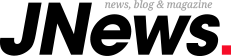

संलग्न चित्र भर्तृहरि की गुफा के हैं, जहाँ उन्होंने वैराग्य लेने के बाद १२ वर्ष तक कठोर तपस्या की थी